Deleuze est un auteur d’adolescence. Ce n’est pas lui faire déshonneur que de dire cela. Il l’est comme Kleist, Kafka, Jarry, Queneau, Gombrowicz, Lowry, Fitzgerald, Salinger, Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, qui d’ailleurs tous faisaient partie de ses auteurs favoris. Il règne chez eux une atmosphère d’immaturité, de désir, de refus et de libération qui plaît aux jeunes gens et qui demeure même quand ils ont vieilli. Pourtant au début, Deleuze était loin d’être un rebelle. Sa formation est très classique, son enseignement au lycée puis à l’université fut d’abord très traditionnel, et ses premiers livres, sur Hume, sur Bergson, sur Kant, même s’ils portent déjà la marque de son style et annoncent ses thématiques, sont universitaires, paraissant dans des collections pédagogiques. La rupture vient avec le livre sur Nietzsche de 1962, le livre sur Proust (1964) puis avec les essais sur Sacher Masoch, et surtout Différence et répétition (1968) qui sous la forme classique de la thèse donne ce qu’on peut appeler une anti-ontologie, très baroque dans son usage des références classiques mêlées à des clins d’œil multiples en direction de l’art, de la psychanalyse, et de la littérature. Ce livre est à la philosophie des sixties françaises ce que Pierrot le fou est au cinéma.

Je lus le Nietzsche en 1970, en classe de terminale, au lycée Pothier à Orléans. Mon professeur, Jean-Claude Rebours, était un ancien étudiant d’Alquié, à la formation très classique aussi, et il nous fit un très bon cours sur Nietzsche. Le professeur de l’autre terminale, Gérard Kaléka, avait été un élève de Deleuze, et il avait des allures gauchistes que n’avait pas Rebours. Une stagiaire, Madame Ildefonse, nous fit lire le Nietzsche de Deleuze. Mais autant que je m’en souvienne, aucun de ces professeurs ne me parla de Différence et répétition, que je lus sans le comprendre à cette époque, ainsi que Logique du sens.

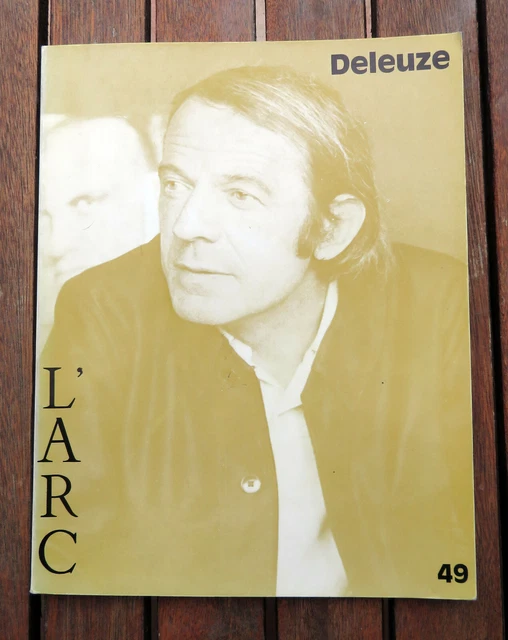

J’avais pu lire, je crois à la

Bibliothèque municipale d’Orléans, le numéro de Critique où parut le

fameux article « Theatrum philosophicum » de 1970 où Foucault

prophétisait qu’un jour peut-être le siècle serait deleuzien. Je lus aussi, un peu plus tard, le numéro de L'Arc consacré à Deleuze, avec sa photo bistre en couverture, quand il portait une veste de ramoneur: je voulus évidemment avoir la même. Dans ce numéro on trouvait le fameux entretien "les intellectuels et le pouvoir", et je me mis à voir du pouvoir partout.

Ce n’est que l’année suivante, en hypokhâgne, puis en khâgne au Lycée Henri IV, que je me mis à lire Deleuze systématiquement, et même des textes alors peu connus que je dénichais chez les libraires comme « La conception de la différence chez Bergson » paru en 1956 dans les Etudes bergsoniennes.

|

Avec mon condisciple Arnaud Monfeuillard, lui aussi deleuzophile, nous consacrions plusieurs heures par jour à lire les livres cités en note, échangeant nos références et lectures à la bibliothèque Sainte Geneviève. C’est ainsi que je lus (entre autres) les excentriques Bordas-Demoulin, Simondon, Ruyer, Paliard et Wronski auxquels Deleuze faisait référence en notes. On ne comprenait pas mieux le texte de Deleuze, mais cela nous plongeait dans une atmosphère de spiritualisme français et de post-bergsonisme assez différente de celle des hégelo-freudo-marxistes qui tenaient le haut du pavé à l’époque. Je ne lisais Kant, Bergson, Hume, Freud, Nietzsche qu’à travers Deleuze.

A l’automne 1972, l’Anti-Œdipe parut, comme un coup de tonnerre. Je me ruai dessus, saisi, comme jadis Malebranche à la lecture de Descartes, de palpitations. J’étais enthousiaste, même si le ton militant soixante-huitard de ce livre, largement dû à l’intrusion de Guattari dans l’écriture deleuzienne, me déplaisait. Je ne jurai plus que par les schizos, le corps sans organe, les déterritorialisations, le flux de désirs. Nous conspuions le familialisme, la psychanalyse (surtout la lacanienne), et manifestions presque avec notre AOe à la main. Je suivais aussi les cours de Foucault, et me donnais de allures de Giton gauchiste. Timidement au début 1973, puis en 1973-74, et en 74-75, plus rarement l’année suivante en 1976 car je préparais l’agrégation, je suivis les cours de Deleuze tous les mardis matin à Vincennes. Je prenais le métro, et montais dans un autobus qui arrivait à la fac de Vincennes. Là, c’était la pétaudière, surtout quand il pleuvait et qu’on avançait dans la boue, un peu comme dans le film de Richard Fleicher, Duel dans la boue.

On découvrait un décor lugubre rappelant celui de Nanterre, avec des bâtiments de type « CES Pailleron » (qui brûla et fit 23 victimes dont 16 enfants).

Dans une salle au premier étage Deleuze enseignait depuis les débuts de cette université « expérimentale ». Les murs étaient couverts de graffitis, et on ne pouvait pas dire que l’atmosphère était studieuse, sauf si l’on peut parler de studiosité révolutionnaire : des militants déambulaient sans cesse dans les couloirs, pour appeler à telle ou telle manif, telle ou telle revendication au nom du peuple, c’est-à-dire eux-mêmes. Cela me changeait de la khâgne d’Henri IV, où toutes les échines étaient courbées sur les travaux forcés du latin et de l’histoire. La salle où officiait Deleuze était, comme toutes celles de l’époque, enfumée d’une nuée épaisse de tabac. Deleuze lui-même, malgré son poumon, fumait comme un pompier. A l’époque, je ne fumais pas tellement, mais si j’avais eu un cancer par fumée passive, je l’aurais acquis là. Il n’y avait, selon la coutume locale qui interdisait tout cours magistral, aucune estrade, aucune éminence du haut de laquelle le professeur puisse parler. Deleuze refusait de toutes façons ce cérémonial, qui sentait trop la Sorbonne. Il ne voulait pas d’amphi. Mais comme il était simplement assis à une méchante table scolaire, entouré de barbus et de filles en manteau afghan semblés sortis des manifs que je fréquentais alors, avec des auditeurs arrivant en retard qui dérangeaient sans cesse l’orateur, sa parole avait du mal à porter, d’autant que sa voix était douce et ferme, entrecoupée de râles éprouvants venant dudit poumon, mais qui lui servaient de ponctuation. Néanmoins le silence, au bout de quelques minutes, se faisait, et l’on écoutait religieusement le discours le plus fascinant qu’il m’ait été donné d’entendre : c’était une sorte d’improvisation, où l’orateur lançait des thèmes et les développait, mais sans jamais prendre une posture professorale et sentencieuse. C’était en fait un cours magistral mais sans pontification , une autorité sans autoritarisme. Peut être Deleuze voulait il , ce faisant, suggérer que c'était possible. Mais je lui reprochais de faire semblant de rejeter la chaire tout en la mimant. Je ne lui jette pas la pierre, car plus tard, quand j'ai enseigné, avec moins de succès bien sûr, j'essayais de faire de même. Ce qu’il disait était rigoureusement incompréhensible pour 90% de son public, si j’en juge par les questions qui fusaient ici ou là, et auxquelles Deleuze répondait quand cela s’harmonisait avec son propos, ou qu’il écartait poliment. Même s’il donnait l’impression d’être un jazzman improvisant, il n’hésitait ni ne bafouillait jamais, et avait une grande fermeté et une grande autorité, si bien que même si le cours était la plupart du temps à la limite de la déconnade, il tenait remarquablement son public. Je me donne peut-être un rôle trop beau, mais je faisais partie des 10% qui comprenaient les arrières-plans philosophiques même si les allusions à Lacan et à la psychanalyse m’échappaient souvent. Je n’ai jamais osé poser une question. J’essayais surtout de relier mes lectures des textes de Deleuze avec le propos, mais j’avais du mal, car il abordait les thématiques de Mille plateaux , où il était question de steppes, de despotisme asiatique, d’empereurs chinois et de flux capitalistes déterritorialisés. De temps en temps, il y avait des fulgurances sur Spinoza, Duns Scot et l’univocité de l’être, où je retrouvais Différence et répétition, mais qui semblaient échapper à son public composé de gauchistes qui avaient surtout lu Barthes et Marx, de personnels psychiatriques qui avaient lu Lacan et peut être Reich, de stars (comme Mathieu Carrière, qui suivait attentivement ce qu’il avait à dire sur Kleist, et qui, sauf erreur, faisait avec lui une thèse sur cet auteur). Fasciné que j’étais, je me sentais incapable d’intervenir, car Deleuze faisait un monologue, scandé par des sentences du genre « Il faut beaucoup de prudence pour faire un corps sans organes », sur laquelle tout le monde semblait d’accord. Quand les gens intervenaient, c’était souvent sur un mode agressif, en apostrophant l’orateur sur le mode de l’ire idéologique. Deleuze n’appréciait d’ailleurs que les interventions approbatrices, comme celles de la jolie Claire Parnet, très présente en 75-76, qui commentait par quelques blagues du genre : « Les agencements, c’est comme les trains, l’un peut cacher un autre ». On conspuait avec Deleuze les méchants (« Hilbert, c’est le Hegel des mathématiques »), on approuvait des slogans (« La télé c’est pas des informations, c’est des performatifs »), et on s’extasiait sur la vie de Kleist, de son suicide et le rôle de sa sœur (mais Deleuze avait des commentaires éclairants sur le texte sur les marionnettes). Quelquefois des étudiants extérieurs au cours faisaient intrusion bruyamment, pour rappeler à Deleuze de cesser de spéculer et l’inciter à rejoindre le combat de la classe ouvrière. Une fois ces intrus vinrent présenter à Deleuze une liste d’examen, lui demandant de valider automatiquement leur « UV », alors même qu’ils n’avaient jamais mis les pieds au cours. Deleuze signait, goguenard. Moi qui me fatiguais à passer mes examens, cela m’ébahissait, mais je le mettais plus sur le compte de l’environnement vincennois que sur la démagogie du Maître, qui était, malgré la force du propos, bien réelle.

| Deleuze en Lammenais , avec Anne Wiasemsky(in George Qui? de Michèle Rosier (1973) |

J’ai décroché fin 1976. L’idée deleuzienne de la philosophie comme voyage initiatique, son ontologie de flux et d'intensités et d'événements animés sur un plan d'immanence, aménagée à partir de l’élan vital bergsonien , de la substance spinoziste et des forces actives et réactives nietzschéennes, avait fini par me lasser. On devait la prendre ou la laisser. Deleuze refusait explicitement toute justification de ce qu'il disait, tout argument. On voyait bien des connexions, mais c'étaient plus comme les articulations d'un récit. Deleuze a toujours détesté les questions de méthode, de critères, de logique. Il y voyait le flicage de la pensée. Dans Qu'est ce que la philosophie, où il résumait ses positions, il nous explique sa formule fameuse selon laquelle la philosophie ne peut , ni ne doit, discuter quoi que ce soit, et prendre seulement le style affirmatif. Cela passait pour une célébration de la vie et des forces actives, mais c'était tout simplement du dogmatisme. Deleuze d'ailleurs n'innovait pas tellement: Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Derrida, procédaient de même. La philosophie, pour Deleuze, et la formule a fait florès, doit créer des concepts. Autant dire qu'il n'y a pas de différence entre elle et la poésie, l'oeuvre littéraire et l'oeuve d'art: les concepts sont des personnage conceptuels, comme dans les romans. Les concepts au sens classique, c'est bon pour la science (qui en fait des fonctions) ou pour la logique, haïe quand elle se conforme à "l'image de la pensée" , et aimée seulement quand elle rejette le tiers exclu. Les concepts sont, nous dit-il, des événements et des intensités. Autant dire que ce sont des métaphores. Derrida à la même époque ne disait pas autre chose.(2)

Deleuze pourtant est le seul de ceux qu'on a appelés les post-structuralistes, à avoir quelque chose comme un système, même si c'est, en un sens, la négation d'un système. Le fond des choses est chaos, hasard, indifférence, intensité et flux, qui se composent et s'assemblent, comme les impressions humiennes, en suivant une grande ligne de force, qui est la vie, menacée par les forces de mort. Cette ontologie a quelque chose de moniste, et hérite ,outre de Bergson, de Spinoza, de Schelling, de Fechner, peut être de l'esquisse d'une psychologie scientifique de Freud, de la transcendance de l'ego de Sartre. Elle se prête excellemment à la littérature ( Proust et les signes, Kafka), et s'en va du côté de Guermantes.

(1) comme le remarque fort bien Charles Soulié dans "La pédagogie charismatique de Gilles Deleuze à Vincennes , Actes de la recherche en sciences sociales 2017/1-2 (N° 216-217), pages 42 à 63

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2017-1-page-42.htm&wt.src=pdf

On trouve beaucoup de cours de Deleuze sur internet (Web Deleuze et Gallica), mais peu des années 73-75 auxquels j'ai assisté. Je me rappelle celui sur l'univocité de l'être .Mais le public n' y comprenait que pouic. (https://www.webdeleuze.com/textes/175 )

Notamment un passage intéressant dans le cours du 04/06/23 (auquel je crois avoir assisté) sur le Web Deleuze: un étudiant dit , après avoir écouté un exposé de Deleuze sur la déterritorialisation: "cela nous passe au dessus de la tête " :

Gobard : Il vaut mieux ne pas continuer davantage parce que tout ce discours passe par dessus la tête de ceux qui considèrent que l'U.V. est un cinéma permanent. Tu t'offres comme objet de consommation, etc. etc.

Gilles : En quoi c'est du cinéma permanent ?

Gobard :

Gilles : C'est vrai que ce matin, ça avait un côté franchement "Club Méditerranée", que faire ?

Gilles : Il faut donner la parole aux touristes pour que eux aussi soient producteurs d'énoncés.

Personne ne dit rien.

Gilles : Quelque chose de vrai est dit… puisque personne n'a rien à dire, moi je m'en vais.Il ramassa ses affaires et s'en fut.

*https://www.webdeleuze.com/textes/173

(2) voir https://www.academia.edu/171039 /compte_rendu_de_Quest_ce_que_la_philosophie_Deleuze_Guattari_1991